要了解鳜鱼,首先就要从生物学特征入手:

鳜鱼原生长在江河、湖泊等水域中,喜欢清新的水质,特别喜欢藏于河流湖底的石块间,也喜欢隐藏在繁茂的水草之中。这种习性是与鳜鱼的捕食方式有密切关系,因为成年鳜鱼喜欢伏击式捕捉猎物,因此借助周围的环境进行必要的伪装是少不了的。

在秋冬季节,水温较低,鳜鱼会下潜到深水处越冬,到春天水温回升后,逐渐游到食物丰富的沿岸水草丛中觅食。因此古人讲的“桃花流水鳜鱼肥”也是有一定道理的,即春暖花开的时节正是鳜鱼肥育的时候。鳜鱼以夜间活动、觅食为主,白天一般相对安静,活动较少。因此在进行人工养殖的时候也要考虑到这一习性,可以在傍晚时分开始适当增加投喂量,此时正是鳜鱼开始活跃摄食的时候。

在食性上,鳜鱼就显得比较“挑剔”了。鳜鱼是肉食性鱼类,主要吃鱼、虾、蝌蚪等水生动物,对各种饵料都有较强的分辨能力。鳜鱼食性很明显的特点是终生靠吃活体水生动物为生,尤其是活鱼。但即便是活鱼,鳜鱼也更喜欢体型细长、能一口吞下的小型鱼类,如麦穗鱼、白条鱼等。

鳜鱼的养殖,究竟难在哪里?

鳜鱼的生物学特性相当特殊,很多新手小白往往一经购苗便被淘汰出局,即便是养殖老手,也很难保证100%的成功率。

鳜鱼食性挑剔,野生状态下终生只食鲜活鱼虾,且摄食贪婪,食量惊人。

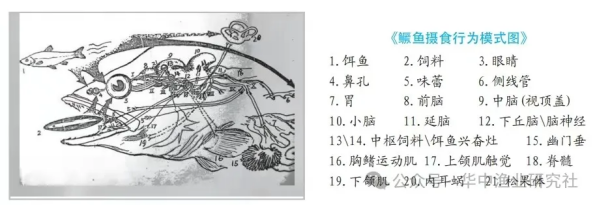

鳜鱼在捕食时遵循严格的探食机制,首先是依靠眼睛视觉和饵料鱼的游动水波诱发捕食动机;紧接着,鳜鱼隐蔽跟进,逐步接近饵料鱼,当两者距离4~5cm时,鳜鱼稍作停留,背鳍张立,尾鳍弯钩,仔细甄别饵料鱼的性质;随后,鳜鱼伺机发动突袭,一口咬住猎物(一般从饵鱼尾部入口),并通过嗅觉、味觉、触觉等判断是否为理想的索饵对象,再决定是否进食。

鳜鱼摄食行为模式图

这套捕食机制也暗藏了鳜鱼难以被驯化的原因:投入的颗粒饲料无法引发有效的视觉刺激和鳜鱼的捕食兴趣,饲料的适口性不佳,同样也会引起鳜鱼吐食。正因脾性顽固,鳜鱼的驯食也成了公认的“世界性难题”。

这时一定有人会认为:鳜鱼无需驯食,全程都可投喂饵料鱼!在实践中,投喂活饵的确具有可行性,当鳜鱼孵化出膜4~5天后,开口饵料即其他种类的活鱼仔。一些体型为纺锤形或棍棒形的鱼类,常是鳜鱼吞食的对象。为防止残食现象的发生,在养殖鳜鱼的水体中,要投足够的活体饵料,在生产上通常叫做配套饵料鱼。“配套”两个字很重要,一般按鳜鱼自身体重的40%为标准投喂饵料鱼,否则饵料鱼太大了鳜鱼吃不下,饵料鱼太小了鳜鱼又难以饱食,甚至还会出现残食、饿死等现象。

相关试验表明,一条体长为5厘米的鳜鱼至少要吃掉400尾活鱼,如果饵料鱼偏小,那么1000尾都不止。刚孵化出的鳜鱼仔鱼体长只有3-4毫米,养成1.5厘米左右的鳜鱼幼鱼大约需要15天时间,长到3厘米需要20-30天。不同阶段的鳜鱼苗都需要不同规格的饵料鱼,生产上以草鱼鱼苗作为饵料鱼的较多,也有用团头鲂鱼苗的(刚出膜的团头鲂仔鱼身体纤细、运动缓慢,也很容易被鳜鱼鱼苗吞食)。(饵料鱼的成本并不占优)!

麦瑞加拉鲮(鳜鱼的饵料鱼)

鳜鱼对环境相当挑剔,要求水质清新爽嫩,溶氧需5mg/L以上,透明度35cm以上为宜,还要重点关注“三氮”的影响。

研究表明,分子氨和亚硝酸态盐对鳜鱼具有毒害作用,可破坏鳜鱼的鳃组织,使其产生慢性中毒。尤其是在底层水域,光照度低,溶氧量少,光合作用和硝化作用不占优势,有害的氨分子得以大量积累。而鳜鱼恰好是底栖性鱼类,长期生活在底层的“高氮”水体中,成活率必然大打折扣。

一般而言,分子氨的浓度应控制在0.025mg/L以下,如何降低铵盐、分子氨、亚硝酸态氨就成了水质调控的重中之重。目前,常规的应对措施是在养殖过程中经常加注新水,每次注水量为总水量的10%~20%。当然,理想的模式还是采用微流水养殖或者网箱培育,两者均有利于隔绝有害的底质环境,提高鳜鱼的成活率。

鳜鱼繁殖能力低,规模化育苗难度高。和四大家鱼不同,鳜鱼的苗种很难大规模供应,这其实和鳜鱼的繁殖能力有关。在生物学层面,鳜鱼在2~3龄方能发育成熟,雌鱼所产卵子为浮性卵,呈圆球状,卵粒为1.2~1.4mm,怀卵量一般为4~9万粒,繁殖量属于中等偏下。

自然条件下,鳜鱼苗的早期死亡率极高。在孵化的96小时内,鳜苗的体长约为3~4mm,此时的卵黄囊消耗殆尽,幼鱼开始相互残杀,死亡率急剧升高。据观察,在出膜后的几天内,鳜鱼苗若吃不到合适的开口料,很快就会抵达不可逆点(PNR,即生态死亡点)并陆续死亡。

鳜鱼免疫力低,抗病力弱,病虫害已成严峻威胁。据统计,全国九成以上的鳜苗来自广东省,但育苗场地过于集中并非好事,病毒性、细菌性或寄生虫病的爆发往往是“成群连片”,后果不堪设想。

从上述特性可以看出,鳜鱼的养殖绝非易事,技术、水质、种质、饵料缺一不可,任何一个环节出现问题,结果都可能以惨败收场。

鳜鱼产业将何去何从?苗种、饲料是两大瓶颈

综合营养、肉质和预制菜的发展趋势,鳜鱼是无可争议的“财富密码”,市场前景广阔,需求旺盛。但养殖端却是另一番惨淡模样,成本高、风险大、成活率低是养殖户们共同的心声。